Selbstgestaltung und Experimentierfreudigkeit im Berg- und Trendsport

In: Alpenvereinsjahrbuch BERG 2016.

Hg. DAV (München), ÖAV (Innsbruck), Alpenverein Südtirol (Bozen).

Michel Foucault, der große französische Philosoph (1926-1984), zeigt auf, wie Machtmechanismen in modernen Gesellschaften funktionieren, wie sie am Körper andocken, indem sie Zeit und Raum verregeln. Er zeigt aber auch auf, wo und wie wir Freiräume zur Selbstgestaltung finden, und wie wir diese im alltäglichen Leben als auch in unserer Freizeit nutzen können.

Der dressierte Mensch

Jeder kennt sie aus Schule oder Büro, jene Mechanismen der Macht, die alltäglich auf uns und unseren Körper einwirken, und dennoch keinem auffallen, weil sie völlig normal

erscheinen: Um eine bestimmte Uhrzeit aufstehen, frühstücken, ins Büro, dort sitzen bis der Rücken sich verspannt, freies Herumhüpfen, lautes Schreien und unorthodoxes Bewegen sind unerwünscht, der Stau am Nachhauseweg, , früh ins Bett, und morgen geht es weiter im gleichen Zeittakt. Ab 50 zur Kur, weil der Körper des ewigen Eingepfercht-Werdens müde geworden ist.

Auch die sogenannte Globalisierung ändert wenig daran, außer dass die klassischen Büroräume durch An- und Abflughallen und Seminarräume in flughafennahen Konferenzhotels ersetzt werden. Marc Augé[1] bezeichnet diese Räume als Nicht-Orte, weil sie über keine eigene Geschichte und keine individuelle Atmosphäre verfügen und austauschbar sind. Doha oder Düsseldorf? Letztlich scheint es egal zu sein. Die Räume ähneln sich, die Zeitstrukturen auch, die Körper parieren überall gleich, und dass das alles nicht so sein muss wie es ist, fällt nur mehr Reisenden in fremde, nicht-westliche Kulturen auf.

Einen ähnlichen Verfremdungseffekt nutzt Foucault, wenn er die Entstehungsgeschichte unserer heutigen Zeit- und Raumstrukturen im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel des Gefängnisses aufzeigt und dabei klar macht, auf welche Art und Weise der Körper dabei zur Zielscheibe institutioneller Machtausübung wurde[2]: Wurde bis 1750 der Körper von Straftätern noch öffentlich gemartert, gefoltert, verbrannt und zerstückelt und die Qualen und Schmerzen der Sterbenden in einer Art Spektakel der Allgemeinheit zur Schau gestellt, und mussten Zuchthäusler bis rund 1800 mit Eisenkugeln an den Füßen und unter dem Spott der Leute in der Öffentlichkeit niedere Arbeiten verrichten, so veränderte sich die Praxis der Bestrafung danach fundamental. Die Delinquenten wurden in mit Mauern umschlossenen Gebäuden weggesperrt, dort in eng begrenzten Räume eingeschlossen und damit öffentlich unsichtbar gemacht, gleichzeitig wurde ihnen ein rigider Zeitplan vorgegeben: Nach dem Morgengebet folgte das Bett machen, danach die Arbeit, das Essen, die Schule am Nachmittag sowie die Erholung im Hof. Den Schülern in den Internaten, den Arbeitern in den Werkstätten und den Kranken in den Krankenhäusern erging es nicht wesentlich anders, denn diese Techniken der Disziplinierung bildeten die Grundlage sämtlichermoderner Institutionen.

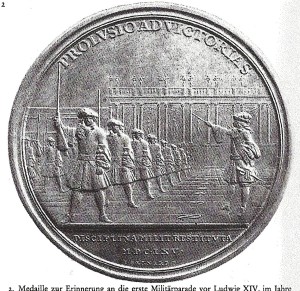

Wie massiv diese „Mikrophysik der Macht“ den Körper formte und bis in die kleinste Geste hinein wirkte, zeigt Foucault am Beispiel des Soldaten auf: „Schritt für Schritt hat man die Haltungen zurecht gerichtet bis ein kalkulierter Zwang jeden Körperteil durchzieht und die Automatik der Gewohnheiten durchsetzte.“ Man machte aus den Bauernsöhnen eine Armee, indem man die Rekruten daran gewöhnte „den Kopf gerade und hoch zu halten, sich aufrecht zu halten, ohne den Rücken zu krümmen, den Bauch und die Brust vorspringen zu lassen und den Rücken einzuziehen,… unbeweglich zu bleiben und auf den Befehl zu warten, ohne den Kopf, die Hände oder Füße, zu rühren … und schließlich mit festem Schritt zu marschieren, das Knie und die Kniekehle gestrafft, die Fußspitze gesenkt und nach außen gekehrt.“

In weniger massiver Form bildete diese „Mikrophysik der Macht“ auch die Grundlage des modernen Sports. Seine Anfänge hatte dieser Mitte des 19. Jahrhunderts in den Internaten der englischen Oberschicht, wo er zur Kontrolle und Disziplinierung männlicher Jugendlicher eingesetzt wurde. Auf dem Sportgelände konnten diese mühelos überwacht werden, wurden kostensparend beschäftigt und bauten gleichzeitig ihre Aggressionen ab.

Der moderne Sport stellt „eine Art und Weise dar, vom Körper die Zustimmung zu erhalten, die der Geist verweigern könnte“ (Bourdieu[3]), daher räumt er den Techniken der körperlichen Disziplinierung einen großen Rang ein, wozu vor allem autoritäre Regime den Sport benutzen. Der Drill ist heute noch Grundelement des Hochleistungssports, er formt die Körper der Athleten zu unterschiedlichen „Idealtypen“ und führt die Disziplinierungsmaßnahmen auch „gegen den Körper“ durch.

Die Viktorianer in den Alpen

Frühe Aussteiger aus den rigiden Zeit- und Raumkorsetten der Moderne waren die viktorianischen Bergsteiger. Englische Adelige und Mitglieder des gerade aufsteigenden Bürgertums, welche die schon früh industrialisierten und verschmutzen Städte verließen, ausgestattet mit Geld, Forschungsdrang und Erkundungslust.

Durch die Kolonien oder das Erbe zu Reichtum gekommen, konnten diese Freigeister und Privatiers es sich leisten, weitschweifige Expeditionen und Abenteuer zu unternehmen, wie Charles Darwin, der auf der Suche nach allerlei neuen Tier- und Pflanzenarten die Welt bereiste. Andere machten sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf, um die bis dahin nahezu unerforschten Alpengegenden zu erkunden und diese zu ihrem „Spielplatz“ – dem playground of europe – zu machen, wie Leslie Stephens, Mitbegründer des British Alpine Clubs und Vater von Virginia Woolf, die Alpen bezeichnete. Ausgebildet in englischen Elite-Internaten und schon früh mit dem dort herrschenden Sportsgeist konfrontiert, ging es den british sportsmen zu Beginn trotzdem weniger darum, die Berge zu besteigen, sondern vielmehr darum, sie zu durchstreifen. Das viktorianische Bergsteigen war eine „etwas spezielle Form der Erkundungstätigkeit und des Reisens. Ein Viktorianer besteigt die Berge weniger als er sie durchstreift und sie entdeckt.“ (Veyne[4])

Der Viktorianer war das Gegenteil des modernen Bergsportlers, der schwitzend und schnaufend seinem Ziel entgegenhechelt. Veyne beschreibt ihn als einen „Gentlemen, der im Gebirge aufrecht dahin schreitet. … Er ist ein trittsicherer Geher, was als vornehm gilt, und er hat Mut, was als ehrenhaft angesehen wird. … Der Betreffende wird dann einfach auf Schnee- und Eishängen würdevoll dahin schreiten – mit dem kleinen Unterschied, dass diese „Hänge“ eher abgemilderte senkrechte Wände sind.“

Verrenkungen waren mit der Würde eines viktorianischen Alpinisten nicht zu vereinbaren, daher ließ er sich von seinem Führer Stufen ins Eis hacken und stieg diese dann erhobenen Hauptes empor. Der Führer trug seinen Pickel oder Gehstock, wenn er ihn unterwegs nicht benötigte, weil es sich für einen Herrn nicht gehörte, selbst etwas zu schleppen. Ebenso unvorstellbar wie selbst den Haushalt zu führen, wäre es für einen Viktorianer gewesen, ohne Führer aufzubrechen, denn zu einem echten Herrn gehörte immer auch ein Diener.

Bild von E.T. Compton, britischer Maler und Bergsteiger

Diese Form des Bergsteigens mutet heute anachronistisch an und Sozialkritik als auch feministische Kritik daran sind durchaus berechtigt. Doch sie darauf reduzieren oder in ihr nur eine „Flucht“ aus der Zivilisation sehen zu wollen, wäre höchst unzureichend. Das

viktorianische Bergsteigen kann als eine spezielle Kulturtechnik betrachtet werden, die in Vergessenheit geriet und wieder neu belebt werden sollte: Denn was spricht dagegen, sich Zeit zum „aufrechten“ Berg-Gehen zu nehmen, um zu erkunden und entdecken, um Pässe und Täler kennen zu lernen, um in Landschaften einzutauchen, anstatt in der Gipfelbesteigung das alleinige Ziel zu sehen.

Darüber hinaus lässt sich das viktorianische Bergsteigen als eine selbsttechnologische Subjektivierungspraxis (Alkemeyer[5]) begreifen, eine Form, in welcher die Akteure auf sich selbst einwirkten, um sich mit ihrem Tun zu formen und zu gestalten und damit den gesellschaftlichen Disziplinierungsmechanismen etwas entgegen zu halten.

Reinhold Messner bringt dies auf den Punkt, wenn er sagt: „Ich bin, was ich tue“. So ähnlich sehen das auch die jungen coolen Typen und Typinnen, die Parcours betreiben, Capuera tanzen oder mit ihren Boards oder Rädern die irrsten Sprünge und Drehungen vollführen – sie sind, was sie tun. Auf den ersten Blick scheint es, als hätten sie mit den Viktorianern wenig gemeinsam, doch wie jene suchen sie sich Freiräume, um mit ihren körperlichen Möglichkeiten zu experimentieren, neue Erlebnisse zu finden, sich dabei auszuprobieren und damit selbst zu verändern.

Die Kunst der Selbstgestaltung

Doch dazu später mehr und vorerst wieder zurück zu Foucault. Dieser untersuchte nicht nur die Macht, die am Körper ansetzt, sondern auch die Selbstgestaltungsmöglichkeiten des Einzelnen und damit die Möglichkeiten, den institutionalisierten Machtformen Widerstand zu leisten. Um diese „Technologien des Selbst“ analysieren zu können, ging er in der Geschichte weit zurück, bis in die griechisch-römische Antike und las Texte von Sokrates, über Seneca bis Marc Aurel neu, das heißt mit dem Fokus auf selbstechnologische Praktiken.[6]

Foucault begann, wie er es selbst ausdrückte, mit der „Entschlüsselung jener Praktiken, durch die Individuen aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer auf ihren Körper, ihre Seele, ihr Denken, ihr Verhalten und ihre Existenzweise einwirken, um sich selbst zu verändern und einen Zustand der Vollkommenheit oder des Glücks zu erlangen.“

Die sokratische Vorschrift auf „sich selbst zu achten“, die „Sorge um sich selbst zu tragen“, „sich um sich selbst zu kümmern“ – die epiméleia heautoû oder cura sui – galt als ganz großes Thema der griechisch-römischen Kultur. Daraus resultierte die ethische Grundfrage, die sich jeder Einzelne stellen musste: Welche techne – welche Kunstfertigkeit – muss ich gebrauchen, um so gut zu leben, wie ich es sollte?

Der Feldherr Kyros beispielweise glaubte nicht, dass nach all seinen Eroberungen seine Existenz vollendet sei, denn „wenn große Erfolge einen nicht zu sich selbst kommen lassen, so mag ich von diesem Glücke nichts wissen.“ Die Sorge um Sich war demnach zentraler Bestandteil einer allgemeinen Lebenskunst und konnte nicht durch äußere Erfolge oder Reichtümer aufgewogen werden.

Wie sahen nun die antiken Selbstsorgepraktiken konkret aus? Im Zentrum stand der Einklang zwischen Seele und Körper: Auf die Seele wurde geachtet durch tägliche Meditationen, Reflexionen und Lektüren, durch Gespräche mit Vertrauten und dem Überdenken gewohnter Wahrheiten. Auf den Körper mittels ausgewogener körperlicher Übungen, maßvoller Ernährung, dem Vermeiden von Exzessen und dem Halten von Diäten. Es galt eine vernünftige Existenz, aufbauend auf einer täglichen „Gesundheitspraxis“ zu führen.

Die antiken Selbsttechniken waren keine Übung in Einsamkeit, sondern eine gesellschaftliche Praxis, für die es Zeit bedufte. Seneca meinte, man müsse sich frei machen von anderen Tätigkeiten, um „sich selbst zu machen“, „sich selbst umzubilden“, daher solle man von Zeit zu Zeit die Geschäfte unterbrechen und sich zurückziehen. Es ginge darum, so Seneca, sein „ganzes Leben lang leben zu lernen“ und damit die Existenz in eine Art permanente Übung zu verwandeln. Denn die „Sorge um Sich“ erforderte beständige Selbstdisziplin und unterschiedliche Formen der Askese. áskesis bedeutete im klassischen Griechischen soviel wie „Übung“, „Training“, Seele und Körper sollten durch die Askesen geformt und gestaltet werden.

Den Gedanken, dem Leben durch lange Übung und tägliche Arbeit einen besonderen Stil zu geben, finden wir im ausgehenden 19. Jahrhundert beim Altphilologen Nietzsche, der bekanntermaßen auch ein begeisterer Geher war, wieder. Und Foucault, wiederum selbst Nietzsche-Kenner, bezog dies folgendermaßen auf sein eigenes Leben: „Ich halte es nicht für erforderlich, genau zu wissen, was ich bin. Das Wichtigste im Leben und in der Arbeit ist, etwas zu werden, das man am Anfang nicht war.“

„Ich bin, was ich tue“

Sich Zeit zu nehmen, um sich selbst umzubilden und sich selbst zu gestalten; üben, um dadurch dem Leben einen Stil zu geben; sich frei zu machen von anderen Tätigkeiten, um etwas zu werden, das man am Anfang nicht war – all das ist charakteristisch für die jungen Trendsportler und Trendsportlerinnen.

Den akrobatischen Sprüngen der Skateboarder in der Halfpipe und der Freerider am Snowboard, den artistischen Drehungen der Capuera-Tänzer, den gewagten Sprüngen der Base-Jumper, den spektakulären Drehungen der Paraglider sieht man an, dass sie das

Resultat von Arbeit am Selbst basierend auf stetiger Übung sind. Doch anders als klassische Sportler versuchen die Trendsportler nicht, vorgegebene und standardisierte Bewegungsmuster möglichst präzise zu wiederholen, ganz im Gegenteil, es geht ihnen darum neue Bewegungen zu kreieren, mit ungewöhnlichen Körperlagen zu experimentieren und akrobatische Körpereinsätze auszuprobieren. Damit verbunden sind neue Erfahrungen: das Schwingen auf den Boards, das Gleiten mit den Schirmen, das Gefühl von Dynamik und Eleganz beim Ausführen schwieriger Moves, das Erlebnis des freien Falls.

Auch im Bergsportbereich lässt sich die Zunahme experimenteller und akrobatischer Bewegungen beobachten, vor allem im Bereich des Boulderns, doch auch im Sportkletterbereich werden die Bewegungsfolgen dynamischer und lösen die alltagsnahen Steigbewegungen der klassischen 3-Punkt-Technik nahezu völlig ab.

Ein Beispiel dafür ist Chris Sharmas Begehung der Route „Dreamcather“, festgehalten in einem Video[7]. Hier sieht man wie der amerikanischen Spitzenkletterer versucht, sich ein fast horizontales Felsband entlang zu hangeln, wie er zunächst scheitert, alternative Möglichkeiten ausprobiert, und wie er es schließlich schafft von einem Griff zum nächsten zu schnappen, dabei den Körper wie ein Pendel schwingend und zwischendurch nur kurz mit Foothooks fixierend.

In dieser motorischen Experimentierfreude zeigt sich ein körperlicher Selbstformungsprozess, der charakteristisch ist für Trendsportarten: Vorgegebenes und Mitgebrachtes wird abgeschüttelt, die Körpereinsätze werden neu und anders gestaltet. Der moderne Trendsporter stellt das nahezu vollständige Gegenteil des dressierten Soldaten dar, er findet die Perfektion nicht im Anerzogenen, sondern in der Loslösung davon, an die Stelle der Formung von außen tritt die Selbstformung. Die meisten Trendsportler lehnen klassischen Vereinstrukturen daher ab, weil sie diese mit Zwang, Regeln und Einschränkung verbinden, sie wollen ihre moves selbst gestalten und ihre Ziele selbst festlegen.

Und sie beschränken sich dabei keinesfalls auf die Irritation des körperlich Gewohnten. Die experimentierfreudigen Praktiken entsprechen der experimentellen Weise der Erprobung neuer lifestyles, die ihren Ausdruck in den weiten Hosen, den coolen Kappen, den Tattoos, den speziellen Boards, Mountainbikes oder GMX-Rädern und der dazu passenden Musik finden. Dies mag auf den ersten Blick oberflächlich erscheinen, doch dahinter steht die Grundfrage antiker Selbstsorgetechniken: Welche Techne muss ich gebrauchen, um so gut zu leben, wie ich es sollte? Was macht für mich eine „gelungene“ oder „glückliche“ Existenz aus?

Für Sharma macht das gelingende Leben aus, dass er kletternd rund um die Welt reisen kann, er beschreibt seinen way of life so: „For the last ten years I´ve been travelling around the world, visiting the most amazing places for climbing, I feel really fortunate having this life, I get to do what I loved to do. … I´m so comfortable just beeing on the road, travelling from one place to the next, I really try on that kind of lifestyle.“[8]

Sharma betont, wie wichtig es ihm sei, selbst entscheiden zu können, welche Touren er klettere, wann und wo er dies tue und wie viel Zeit er sich dafür nehme. Dieses Lebensgefühl hat im Sportklettern Tradition, da seine Wurzeln in den gegenkulturellen Bewegungen der 70er Jahren des 20. Jahrhunderts liegen: Studentenrevolten, Woodstock, Friedens- Öko- und Frauenbewegung, allen gemeinsam war die praktische „Wiederentdeckung“ der Selbsttechniken, Normen und Konventionen wurde der Kampf angesagt und neue Lebensformen gesucht. Dies drückte sich aus in lässiger Kleidung, langen Haaren und einem Leben im Campingbus, fernab des häuslichen Alltags.

Auch der junge Reinhold Messner repräsentierte den Zeitgeist, wenn er die Techniken der Disziplinierung kritisierte und diesen das Bergsteigen als selbsttechnologische Praxis entgegenhielt: „Uhren, Fließband, Schreibtisch. Das ist der Käfig, den das Industriezeitalter gebaut hat, und in dem wir leben. Industriezeitalter. – Es hat auch die Möglichkeit geschaffen, aus diesem Käfig auszubrechen, ab und zu wenigstens.“[9]

Im Unterschied zu den 70er Jahren haben die Lebensstile der Trendsportler den Protestcharakter verloren, die unterschiedlichen Sportszenen sind nicht mehr Gegenwelten für Aussteiger, sondern vielmehr Sonderwelten mit je eigenem lifestyle. Die kreativ-artistischen und riskanten Bewegungsformen entsprechen dabei dem Umgang mit dem Selbst: Die Bewegungen sind Experimente und auch ein anderer zu werden ist ein Experiment.

Selbsttechniken soft

Nun müssen die „Technologien des Selbst“ nicht immer so artistischen und spektakulären Charakter haben wie in den Trendsportaten, auch mittels softer Praktiken kann man auf sich einwirken und damit der Einspannung des Körpers in die „Disziplinargesellschaft“ etwas entgegenhalten.

Dies geschieht beispielsweise in momentan boomenden Praktiken wie Nordic Walking, Weitwandern, Klettersteig-Gehen, Hallenklettern oder Schitourengehen. Kennzeichnend für diese Praktiken ist, dass die Akteure selbst festlegen, welche Ziele sie erreichen und welche Herausforderungen sie bewältigen möchten, und dass sie selbst bestimmen mit welchen Partnern sie dies wann und wo tun. Wahlweise nutzen sie dafür die Angebote alpiner Vereine und kommerzieller Anbieter, jedoch ohne damit zwangsläufig eine fixe Mitgliedschaft zu verbinden. Selbsttechnologische Praktiken schließen Leistungsorientierung nicht aus, jedoch stellt Leistung nur ein Motiv unter vielen möglichen – wie Fitness, Gesundheit, Naturerleben, Entspannung … – dar. Dieser Zugang spricht auch Personengruppen an, die sowohl im klassischen Vereins- und Wettkampfsports, als auch in den Trendsportarten unterrepräsentiert sind: weibliche Jugendliche, Frauen, Männern über Vierzig und Seniorinnen und Senioren.

Letztlich liegt es an jedem einzelnen und jeder einzelnen herauszufinden, wo und wie man sich selbst gestalten kann. Wo docken die Disziplinierungstechniken an, und vice versa, wo liegen die Freiräume? Denn für die Selbstsorge bedarf es nicht nur der áskesis, der steten Übung, sondern auch des Raumes und der Zeit. Es geht darum, sich frei zu machen von Zwängen, und Körper und Seele zu formen, egal ob beim Klettern in der Halle oder beim viktorianisch inspirierten Erkunden von Gegenden. Es geht um die Frage nach dem gelingenden Leben und darum, sich selbst zu verändern und etwas zu werden, das man am Anfang nicht war.

[1] Vgl. Marc Augé: Nicht-Orte. Fischer 1994.

[2] Vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp 1977.

[3] Vgl. Pierre Bourdieu: Historische und soziale Voraussetzungen des modernen Sports. In: Ders.: Kunst und Kultur. Schriften zur Kultursoziologie 4, UVK 2013, Seite 591-612

[4] Paul Veyne: Bergsteigen. Eine bürgerliche Leidenschaft. In: Berge, eine unverständliche Leidenschaft. Buch zur Ausstellung des Alpenverein-Museums in der Hofburg Innsbruck. Folio 2007, Seite 11-32.

[5] Vgl. Thomas Alkemeyer: Aufrecht und biegsam. Eine politische Geschichte des Körperkults. In: Sport Studies. Eine Einführung. Matthias Marschik et al, Facultas 2009, Seite 47-59.

[6] Vgl. Michel Foucault: Die Sorge um Sich. Sexualität und Wahrheit 3. Suhrkamp 1989.

[7] You Tube: Chris Sharma – Dreamcather 5.14d

[8] You Tube: Who Is Chris Sharma?

[9] Reinhold Messner: Zurück in die Berge. Bergsteigen als Lebensform – Gedanken und Bilder. Athesia Bozen 1971.

Pingback: Berg 2016 | Waltraud Krainz